In der Sowjetunion begannen 1930 die ersten Massendeportationen, die zu einem wichtigen Bestandteil der Entkulakisierung wurden. Die Kulaken, wohlhabende Bauern, wurden ihres gesamten Eigentums beraubt und in weniger entwickelte Regionen geschickt. Sie durften die neu geschaffenen „Sondersiedlungen“ nicht verlassen. Mitte der 1930er Jahre ging die UdSSR vor dem Hintergrund wachsender Spannungen in der Welt erstmals zu ethnischen Deportationen über. Es wurden nun gezielt komplette Völker zwangsumgesiedelt: Finnen, Deutsche und Polen, Kurden, iranische Juden oder Koreaner.

Kasachstan wurde wegen der weiten Steppen als Ziel der Deportationen gewählt. Außerdem waren Nomaden der Regierung ein Dorn im Auge, da sie nicht sesshaft waren und man somit kaum Einfluss auf sie hatte. Auf Kosten ihrer Arbeitskraft wurden in der Steppe etliche neue Felder gepflügt und die Landwirtschaft in den Deportationsgebieten entwickelt.

In den 1940er Jahren entstand rund um Karaganda das berüchtigte Karagandinsker Arbeits- und Besserungslagers (KarLag), ein Teil des von Solschenizyn in seinem Roman „Archipel Gulag“ beschriebenen GuLag-Systems. Im 40 Kilometer entfernten Dorf Dolinka befand sich die Hauptverwaltung. Außerdem befanden sich Camps in Ajir, Ekibastuz (wo Solschenizyn war und seine Erinnerungen im Roman „Ein Tag im Leben des Ivan Denisovich“ festhielt), Spassk und in mehreren anderen Orten.

In der ehemaligen Hauptverwaltung befindet sich nun das vielleicht beste Museum Kasachstans. Es beschreibt die Zeit dieser politischen Repression und das GuLag-System in Kasachstan anhand einer umfangreichen Ausstellung.

Insgesamt wurden mehr als zwei Millionen im Rahmen der Entkulakisierung unterdrückt. Viele von ihnen starben auf dem Weg zu ihren neuen Wohnorten, den Rest erwartete Zwangsarbeit unter schrecklichen Lebensbedingungen.

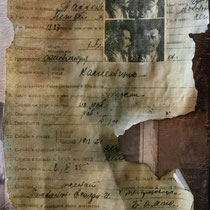

Das Museum zeigt die Geschichte des Lagers und das Leben der Häftlinge. Persönliche Sachen der Leute, Habseligkeiten, Archivdokumente. Fotografien

zeigen das Elend und Sterben im Lager, die Forschungsarbeiten von inhaftierten Wissenschaftlern und den Aufbau der Bergbau- und Metallindustrie. Im Keller befinden sich die Zellen,

Verhörräume oder die Krankenstation mit Wachsfiguren, um zu verdeutlichen, wie die Gefangenen hier lebten. Bei der Renovierung des Gebäudes wurde ein Loch im Boden gefunden. Eine Person wurde in

eine solche Grube gelegt und mit Eiswasser begossen. Solche Foltermethoden werden immer wieder beim Gang durch das Museum erwähnt.

Hier wird Geschichte ehrlich aufgearbeitet, mit all seinen Grausamkeiten.

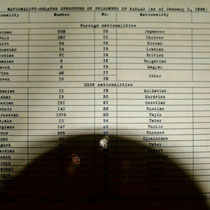

Von der Eröffnung 1931 bis zur Schließung 1959 mussten mehr als eine Million Menschen in das KarLag. Die Zahl ist nicht genau belegt, da die Opfer der Repressionen die Lager wechselten und jedes Mal neu gezählt wurden. Aufgrund dieser Mehrfachzählung sprach Solschenizyn in seinem Roman „Archipel Gulag“ von ca. fünf Millionen Insassen, was erwiesenermaßen falsch ist.

Im KarLag waren Gefangene aus der gesamten UdSSR untergebracht, also

verschiedene Ethnien wie Kasachen, Deutsche, Russen, Römer, Ungarn, Polen, Weißrussen, Juden, Tschetschenen, Inguschen, Franzosen, Georgier, Italiener, Kirgisen, Ukrainer, Japaner, Finnen,

Litauer, Letten, Esten und und und.

In Dolinka waren viele Intellektuelle, Wissenschaftler und Künstler untergebracht.

Ganz in der Nähe liegt ein Friedhof, der von den Einheimischen „Mamotschkino“, also „Mamadorf“, genannt wird, da hier Kinder begraben wurden, die im KarLag starben.

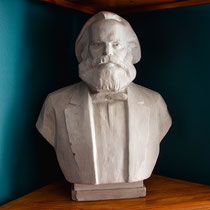

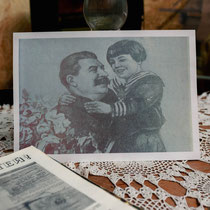

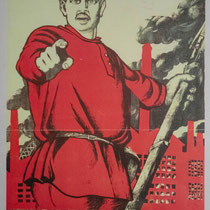

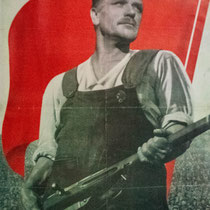

Propaganda-Plakate